終活のはじめ方。いつから、どうはじめればいい?

終活に取り組みはじめたとき、最初に気になるのが「エンディングノート(終活ノート)って何?何を書けばいいの?」ということではないでしょうか?簡単に説明すると、エンディングノートとは「終活の取り組みをまとめたノート」のことです。今回は、そんなエンディングノートの概要や書き方について詳しくご紹介します。

まずは、エンディングノート(終活ノート)の概要や遺言書との違いなどについて解説します。

エンディングノートとは、「葬儀・お墓・形見分け」の希望の他、「毎月の支払や保険・年金・株・個人信託」に関する情報など、終活の取り組みや死後に必要な情報をまとめたノートのことです。また、親族への個別のメッセージやライフプラン、やりたいことリストなどを一緒に記載するケースもあります。

エンディングノートとよく似たものに遺言書があります。ここでは、エンディングノートと遺言書の違いについてご紹介します。

エンディングノートは自分と家族で情報を共有するために準備するものです。行政に提出するものではないため、書き方や形式に決まりはなく、自由にまとめることができます。対して遺言書は、財産を誰にどのくらい残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。書き方が民法で定められており、必要な要件や様式に則って記載する必要があります。

エンディングノートには葬儀やお墓に関する情報をはじめ、親族へのメッセージなどさまざま情報を記載します。対して遺言書は財産に関する内容だけを記載するもので、要件も定められているため記載できる内容が限られています。

エンディングノートは、本人の同意があれば、生前も死後もタイミングを問わずに確認できるものです。対して、家族が遺言書を確認できるのは死後のみです。それまでは、本人以外は閲覧できません。

エンディングノートは個人が自由に準備するものであるため、たとえ財産や相続人についての内容が記載されていても法的効力はありません。対して、民法で定められた要件・様式を満たした遺言書には法的効力があり、内容には法律上の権利義務の取得・喪失・変更が生じます。

エンディングノートには法的効力がないとご説明しましたが、それでも準備すべき理由は何なのでしょうか?ここでは、エンディングノートを準備する理由についてご紹介します。

終活には、断捨離・デジタル終活・財産整理・死後の希望など、さまざまな取り組みがあります。このような取り組みを通してインプット・アウトプットした情報は、どこかにわかりやすくまとめておかないと、書類を紛失してしまったり、内容を忘れてしまったりする恐れがあります。このような紛失や忘却を防ぐ目的で、多くの方がエンディングノートを作成しています。

死後にやることや必要な手続きをまとめておくことで、葬儀やお墓の段取り、相続に関するやり取りといった家族の事務的な負担を軽減できます。自分のためだけでなく、残された家族のためにもエンディングノートを準備するのは重要なのです。

最近では、30~40代から終活に取り組んだり、エンディングノートを作成しはじめたりするという方も少なくありません。その理由は、終活には「人生の最期を意識して、そこから逆算して残された人生を有意義に過ごす方法を考える」という役割があるからです。人生の最期に後悔しないライフプランを考えることで、今やるべきことを自然に導き出すことができる他、ひとつひとつの選択・判断を納得しながら進められるようになります。

エンディングノートを準備するタイミングはさまざまですが、以下のようなタイミングで準備をはじめてみましょう。

子どもが就職・結婚して自立する40~50代はエンディングノートを準備する良いタイミングです。子育てがひと段落し、時間ができたタイミングでエンディングノートの準備を検討してみてください。

少し遅めですが、定年退職したタイミングでエンディングノートを準備するという方法もあります。人生の最期の段階を前に、財産の分配を考えたり、死後の希望をまとめたりしておきましょう。なお、年齢とともに病気や認知能力の低下などのリスクが高まるので、なるべく早い段階で準備するのがおすすめです。

上述したように、ライフプランを考えやすくなるという理由で30代から終活をはじめる方も増えてきています。タイミングは自由ですし、繰り返し書き直すこともできるので、思い立ったときにエンディングノートを作成しましょう。

次に、エンディングノートの媒体についてご紹介します。以下の3つから、好みの媒体を選んでエンディングノートを準備しましょう。

市販のエンディングノートとは、終活の情報をまとめるのに必要な項目が用意された市販ノートのことです。

必要な項目があらかじめ用意されており、書き方の説明書などが付属しています。項目と書き方に沿って記載すれば、誰でも簡単に終活の内容をまとめることができます。書き方や内容に特にこだわりがない方は、市販のエンディングノートを選ぶとよいでしょう。

項目があらかじめ用意されており、書き方が決まっているので、柔軟性に欠ける部分があります。自分で細かな部分を決めて内容をまとめていきたいという方には、少し使いづらいかもしれません。

市販の通常のノートのことです。自分で項目や書き方を決めて終活の内容をまとめていきます。

白紙や罫線のみのシンプルなノートで、自由に項目や書き方を設定することができます。市販のエンディングノートは項目や書き方が決まっていて使いづらいという方は、市販のシンプルなノートをエンディングノートとして活用しましょう。

項目や書き方が決まっていないため、すべて自身で設定してまとめる必要があります。項目や書き方にこだわりがない方は、自由度が高すぎて使いづらいと感じるかもしれません。

終活の情報をまとめるためのスマートフォンのアプリケーションです。

ノートを準備する必要がなく、スマートフォンで手軽にエンディングノートを作成できます。文字を書く習慣がない方には使いやすいでしょう。また、ノートを持ち運ばなくても、出先で思いついたことをすぐに入力できます。また、カレンダーと同期したりリマインド機能があったり、ノートにはないさまざまな便利機能が搭載されているのもポイントです。

スマートフォン・アプリケーションに入るには、ログインIDとパスワードが必要です。家族にIDとパスワードを共有しておかないと、内容を共有することができなくなります。また、スマートフォンの紛失・故障・破損などでデータが消失してしまうリスクもあります。

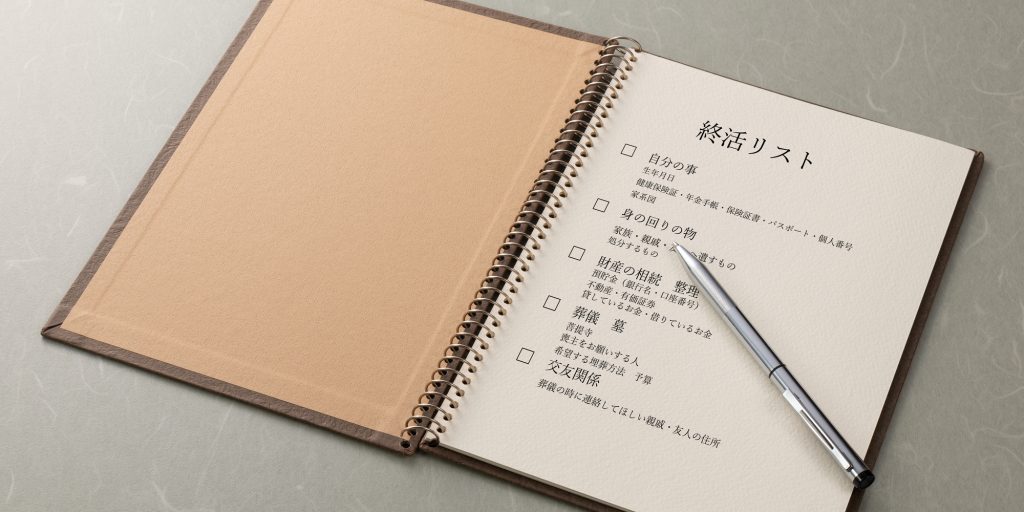

ではここから、エンディングノートに記載する内容について具体的にご紹介します。必ず準備しておきたい内容としては以下の9つの項目があります。それぞれのポイントについてご紹介します。

まずは、エンディングノートを書くときに押さえておきたいポイントについてご紹介します。

エンディングノートの記述方法は自由です。以下でご紹介する方法がすべてではないので、必要な情報を精査し、自身で削除したり追加したりして、オリジナルのエンディングノートを作成しましょう。

エンディングノートに完成はなく、適宜修正を繰り返していくものです。最初にまとめた内容に縛られず、必要に応じて内容を書きなおしましょう。

エンディングノートは、自分と家族のために準備するものです。記載する情報の中には、一人では不十分な内容があることも考えられます。また、記載内容を家族に共有しないと、死後の希望や相続に関する内容を伝えることができなくなります。必ず家族と共有・相談しながらまとめるようにしてください。

エンディングノートに記載する9つの項目についてご紹介します。それぞれの概要や書き方についてご紹介します。

まずは自分・家族・親族の基本情報を記載しましょう。基本情報とは、本籍地や学齢、家系図などです。また、自分史や好みなどのパーソナルな情報もまとめておいても良いでしょう。

【記載例】

自分と家族の保有財産を一覧で記載しましょう。財産目録とも呼ばれます。なお、財産目録は遺言書にも資料として添付することができます。

【記載例】

医療や介護に関連した情報と判断能力が低下したときの、治療方針の希望などを一覧で記載します。これらの情報があることで、認知症などにかかり判断能力が低下したときでも、本人の希望に合わせた治療方針・介護方針を選択することができます。

【記載例】

葬儀やお墓などの死後の希望について記載します。家族に伝えておくこともできますが、すれ違いが発生しないようにエンディングノートに記載しておきましょう。

【記載例】

デジタル関連情報とは、パソコンやスマートフォンなどに保存されたデータのことです。事前にデジタル終活を行い、死後の手続きがシンプルになるようにしておくと、家族の手続きの負担を減らすことができます。

【記載例】

相続に関する情報は、遺言書に記載します。ただし、遺言書は本人の死後まで内容を確認することができません。遺言書の保管場所や確認方法、問い合わせ先などをまとめておきましょう。

【記載例】

年金や保険についての情報もまとめておきましょう。保険は、保険金・給付金を受け取れる場合があるので、手続きの方法などがわかるようにしておくと、家族の負担を軽減できます。

【記載例】

葬儀に親しい友人を呼ぶ場合、エンディングノートに一覧で記載しておくと、残された家族がそれを確認しながら一人ひとりに連絡できます。親しい友人のフルネーム・電話番号・メールアドレス・SNSアカウントなどの情報をまとめておきましょう。

ペットを飼っている場合は、自分の死後に誰に引き取ってもらうかなどを決めておく必要があります。家族が確認できるように、必要な情報をまとめておきましょう。

【記載例】

最後に、エンディングノートを準備しうる際に注意すべきポイントについてご紹介します。

エンディングノートには、パソコン・スマートフォンなどのIDやパスワードの他、マイナンバーなどの個人情報を記載します。個人情報が漏えいしないように、管理方法に注意しましょう。また、アプリケーションはインターネットに接続されるため、漏えいのリスクを考えると個人情報を細かく記載するのは避けた方がよいかもしれません。

エンディングノートには個人情報が記載されており、紛失・盗難すると悪用されてしまうリスクがあります。また、せっかくまとめた内容が消失してしまい、家族に必要な情報を共有できなくなってしまいます。自宅の金庫に保管するなど、防犯対策をしっかり行いましょう。

ノートの保管場所によっては、湿気などの影響を受けて劣化してしまう恐れがあります。ノートが劣化すると文字が見えなくなってしまうため、「長期保存できるノートとペンを利用する」「外気の環境を受けにくい場所に保管する」などのポイントを押さえておきましょう。

この他、死後に家族がノートの内容を確認できるように、エンディングノートの保管場所や確認方法を必ず伝えておきましょう。また、複数人に相続が発生する場合は、エンディングノートとは別に遺言書を準備した方が良いかもしれません。

遺言書が必要な場合は、司法書士などの専門家に相談のうえ、エンディングノートとは別に作成しておきましょう。

エンディングノートとは、終活で取り組んだ内容や死後に必要な情報をまとめたノートのことです。死後の自分の希望を叶えるために必要な他、家族の負担を軽減するなど、さまざまなメリットがあります。書き方や必要な内容がわからないという方は、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。